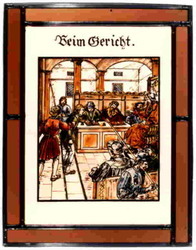

Die nebenstehende Darstellung zeigt, wie es auch in den Lüner Gerichtssälen des 14. bis 17. Jahrhunderts ausgesehen haben könnte.

Die Aufteilung der Gerichtsbarkeit in die Bereiche

- Städtisches Gericht

- Gericht des Landesherrn

- Kirchliches Gericht

galt im Jahre 1341 auch für Lünen.

Das Städtische Gericht lag nicht in der Hand ausgebildeter Richter; Gericht war vielmehr der Rat der Stadt unter Vorsitz des Bürgermeisters. Der Dienstag war „Gerichtstag“. Als Gerichtssaal diente die Ratskammer des Rathauses.

Das Städtische Gericht hatte zu urteilen über die nachstehend aufgeführten Vergehen:

- Verstöße gegen städtische Verordnungen

- Grenzstreitigkeiten

- kleinere Diebstähle

- Sachbeschädigungen

- Beschimpfungen und Prügeleien

Als Strafen, die vom Städtischen Gericht verhängt werden konnten, drohte den Betroffenen die Verhängung von Bußen (z.B. durch Abgabe von Naturalien an die Armen), Geldstrafen, Schandstrafen wie Pranger, Fußeisen, Halseisen und Schandkorb, Gefängnis und der Entzug der Bürgerschaft. Letzteres bedeutete für den Verurteilten, dass ihm der Schutz der Gemeinschaft entzogen wurde. Ihm war es untersagt, Vieh auf die Gemeindewiese zu treiben und einem bürgerlichen Nahrungserwerb nachzugehen.

Das Gericht des Landesherrn war im Amt Lünen für die gesamte Gerichtsbarkeit, in der Stadt Lünen dagegen nur für die Aburteilung nach schweren Delikten wie Mord, schwerem Diebstahl, Geisterbannen und Hexerei zuständig. Den wegen solcher Delikte angeklagten Personen drohten drakonische Strafen, sie mussten mit einer Verurteilung zum Tode rechnen. Der landesherrliche Richter bestimmte auch die Art und Weise, auf die ein Delinquent vom Leben zum Tode gebracht werden sollte: Erhängen, Rädern, Verbrennen oder das Begraben bei lebendigem Leibe waren die grausamen Bestrafungen, die das Gericht des Landesherrn aussprechen konnte.

Die in Lünen eingerichteten Hinrichtungsstätten, an denen jeweils auch ein Galgen errichtet war, fanden sich am Buchenberg und an der Altlüner Landwehr.

Überliefert sind folgende in Lünen vollstreckte Strafen:

1412 Ein Mann wird in Altlünen wegen Diebstahls eines Schweines gehängt.

1481 Zwei Verurteilte werden am Buchenberg gerädert.

1511 Eine Magd wird in der Klöterheide wegen Kindesmordes lebendig begraben.

1512 Ein Dieb wird am Buchenberg gehängt.

1518 Ein Mann wird wegen Geisterbannens verbrannt.

Die Aufhebung des für Lünen zuständigen landesherrlichen Gerichts erfolgte durch Edikt des Preußischen Königs Friedrich II vom 3. Oktober 1753:

"Wir etabliren ... in der Grafschaft Marck das Land-Gericht zu Unna,

worinnen combiniret werden die Gerichte Unna, Schwerte,

Camen Hoerde und Lühnen ... ."

Im Jahre 1878 wurde der Gerichtsbezirk Unna - und damit auch die für Lünen zuständige Gerichtsbarkeit -überführt in den Bezirk des Amtsgerichts Dortmund.

Die durch Verordnungen aus den Jahren 1907 und 1912 beschlossene Errichtung eines Amtsgerichts in Lünen war baulich abgeschlossen im Jahre 1912; seit dem 1. April 1912 ist in Lünen somit ein „eigenes“ Amtsgericht etabliert. Gleichzeitig mit dem Gerichtsgebäude wurde ein „Gefängnisgebäude für eine Höchstbelegung von 26 Gefangenen (21 Männer und 5 Weiber)“ erbaut, welches ebenfalls im Jahre 1912 seiner Bestimmung übergeben werden konnte.

Nach umfangreichen Umbauarbeiten wird das ehemalige Gefängnisgebäude seit 1969 als Jugendarrestanstalt Lünen mit einer Aufnahmemöglichkeit von bis zu 43 jugendlichen männlichen Arrestanten genutzt.

Die durch die Gebietsreform des Jahres 1980 bedingte Erweiterung des Gerichtsbezirks des Amtsgerichts Lünen um die Städte Selm und Werne brachte es mit sich, dass das Amtsgericht Werne die Eigenständigkeit verlor und zur „Zweigstelle Werne des Amtsgerichts Lünen“ wurde. Die Schließung der Zweigstelle Werne und der bis dahin betriebenen Nebenstelle an der Viktoriastraße in Lünen erfolgte nach Fertigstellung des Neu- und Erweiterungsbaus des Amtsgerichts im Jahre 1998.